Содержание:

Дегенеративно-дистрофические заболевания нервной системы с преобладающим поражением периферических нервов и мышечных волокон занимают огромную долю в структуре наследственной патологии человека.

Типичным представителем является миотоническая дистрофия (или дистрофическая миотония), описанная в начале прошлого века несколькими авторами и получившая название болезни Россолимо-Штейнерта-Куршмана.

Этот недуг является самым известным заболеванием из разряда миотоний и самой распространенной формой мышечной дистрофии у взрослых людей. Что представляет собой эта болезнь и как с ней бороться?

Открытие и суть заболевания

Россолимо, Штейнерт и Куршман изучали болезнь, являющуюся генетической патологией с аутосомно-доминантным типом наследования. Это значит, что один родитель имеет мутантный ген, больные дети при этом рождаются с вероятностью 50%. Заболевание носит характер семейного недуга и передается последующим поколениям по вертикали.

Сыновья и дочери в таких семьях болеют с одинаковой частотой, примерно 3 — 5 человек на 100 тысяч населения. Возраст начала заболевания, а также выраженность симптомов отличаются значительной вариабельностью.

Описаны ранние неонатальные и поздние формы, однако чаще всего заболевание дебютирует на втором, реже — на третьем десятке жизни. Отмечено, что передача болезни ребенку от матери является более прогностически неблагоприятной, чем от отца.

В основе болезни лежит дефект гена из 19 пары хромосом, который отвечает за синтез фермента миотонин-протеинкиназы. Это белок в норме присутствует не только в скелетной мускулатуре, но и в клетках миокарда и ЦНС.

Вот почему для дистрофической миотонии характерна полисистемность проявлений с поражением разных органов и систем. Неполноценность миотонин-протеинкиназы приводит к появлению мышечных спазмов вместе с атрофическими изменениями мускулатуры головы, шейного отдела, конечностей.

Наблюдается сочетание гипертрофии одних мышечных волокон с атрофией других и заменой их на жировую или соединительную ткани.

Клинические проявления

В связи с варьированием начала заболевания в клинике различают следующие формы по возрастному принципу:

- врожденная форма — манифестация болезни начинается сразу после появления ребенка на свет;

- юношеский вариант — дебют миотонии в возрасте от одного года до периода полового созревания;

- классическая форма — начало клинических проявлений приходится на второй и третий десяток жизни;

- минимальный вариант — манифестация приходится на поздние сроки — шестой десяток жизни.

Характерно, что чем позднее проявляется болезнь, тем благоприятнее течение и лучше прогноз. Чаще всего встречается классическая форма болезни Штейнерта, для которой типичными являются следующие клинические симптомы:

- Миотония — проявляется спазмами жевательных мышц и сгибателей кистей рук, характерны атрофические изменения в разных группах мышц. Постепенно происходит угасание миотонических проявлений и прогрессирования мышечной дистрофии, внешне это выражается в печальной маске лица и отсутствии мимики. Опасным является парез мышц гортани с нарушением глотания, а также слабость дыхательной мускулатуры, в результате возможны приступы остановки дыхания во сне, развитие пневмонии.

- Сердечнососудистые нарушения — нарушения ритма сердца, гипертрофические изменения левого желудочка, выявляемые на ЭКГ, застойная сердечная недостаточность.

- Эндокринные расстройства (в основном затрагиваются половые функции) — уменьшение размеров половых органов, снижение сексуального влечения, у женщин — расстройства менструального цикла, ожирение.

- Общие изменения дистрофического характера — сухость и пигментация кожных покровов, выпадение частично или полностью волос и зубов, ранняя катаракта.

- Нарушения со стороны ЦНС — усталость, расстройства сна, апатия, потеря интеллекта.

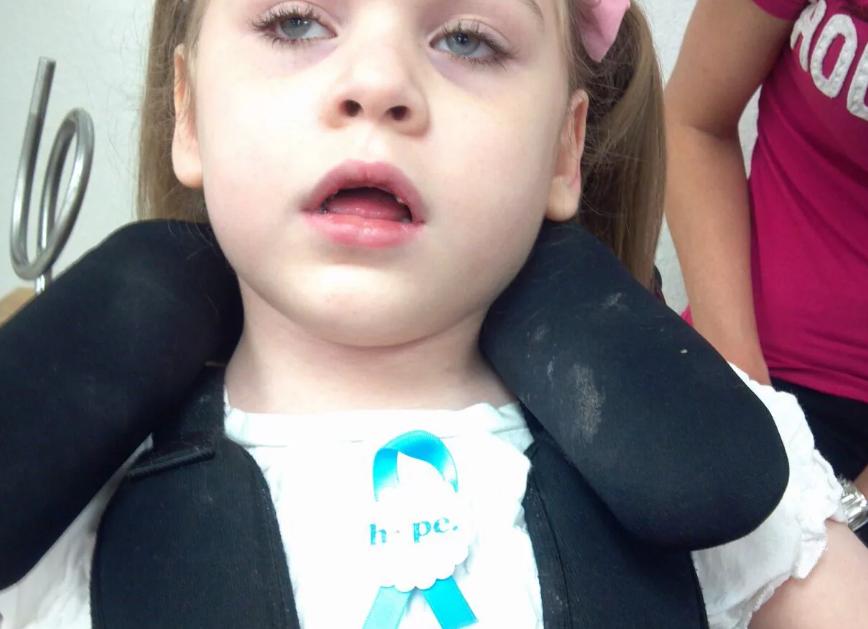

Отдельно стоит отметить характерные клинические проявления врожденной формы дистрофической миопатии:

- уменьшение активных движений плода в утробе матери, выявляемое во время УЗИ;

- в период новорожденности — вялость, распространенная гипотония, особенно в жевательных, мимических, мышцах глазных яблок;

- сохранение и даже повышение сухожильных рефлексов;

- проблемы вскармливания, расстройства дыхания по типу респираторного дистресс-синдрома;

- задержка физического и нервно-психического развития, признаки олигофрении;

- стремительное прогрессирование заболевания, высокий риск внезапной смерти.

Диагностические критерии

Подозрение на болезнь Россолимо-Штейнерта — Куршмана может возникнуть у врача при наличии у пациента сочетания миотонических и дистрофических изменений в мышцах на фоне потери интеллекта и наличия сердечнососудистой и эндокринной патологии.

Полисистемность практически всегда свидетельствует о генетической природе заболевания. Такие больные подлежат анализу ДНК и проведению генеалогического анализа для подтверждения аутосомно-доминантного наследования патологии. В качестве информативных методов исследования используются электрокардиография, электронейромиография, анализы на гормоны.

В связи с многогранностью клинических проявлений к процессу постановки диагноза обычно привлекаются специалисты из разных отраслей медицины — генетики, кардиологии, эндокринологии, гинекологии, андрологии, неврологии.

Дифференциальный диагноз проводится между дистрофической миотонией и другими видами схожих заболеваний. В отличие от остальных для болезни Россолимо характерна мышечная атрофия. Нередко для подтверждения диагноза приходится прибегать к биопсии, чтобы определить уровень мышечного белка, который в тканях при данной патологии повышен.

Проводится также антенатальная диагностика методом исследования околоплодных вод.

Медицинская помощь

Генетическое заболевание невозможно излечить полностью, поэтому целью лечения при болезни Россолимо-Штейнерта-Куршмана является купирование симптомов, улучшение общего состояния и социальная адаптация пациентов.

Принципы лечения заключаются в следующем:

- диета с низким содержанием солей калия (яблоки, спаржа, капуста, огурцы, виноград, зелень, кукуруза, ягоды, редис, мандарины, грейпфрут, лук, морковь, баклажаны, горох);

- исключение переохлаждений во избежание возникновения спазмов;

- применение препаратов хинина для стабилизации клеточных мембран, таких лекарств, как Дифенин, Новокаинамид, Диакарб — для снятия мышечных спазмов и уменьшения скованности, судорог, снижения внутричерепного давления;

- использование анаболических стероидов (Метанандростенолон, Ретаболил, Нерабол), витаминов группы В, АТФ для стимулирования мышечной массы;

- ЛФК, массаж, электромиостимуляция, ортопедические приспособления.

Перечисленные мероприятия дают хороший положительный эффект как при классической, так и при врожденной форме болезни. Полностью избавить больного от дистрофической миотонии они не могут, но продлить ему жизнь и улучшить ее качество способны.

Прогноз хуже у врожденной формы — летальность высока, дети могут не дожить до 3 лет. Юношеский вариант миотонии протекает достаточно тяжело и может привести уже в молодые годы к ограничению трудоспособности и ранней инвалидности.

В случае классической формы заболевание может протекать долго при проведении своевременных лечебно-коррекционных мероприятий. Наиболее благоприятный прогноз у поздно проявившихся форм болезни.

Профилактические мероприятия сводятся к тому, что женщине из семьи с неблагополучным анамнезом на стадии планирования беременности необходимо пройти обследование на наличие аномальных генов, ответственных за развитие мышечной дистрофии. Это целесообразно сделать также в случае наличия у родственников отца ребенка данной патологии.

Возможности к рождению деток должны решаться индивидуально в каждом конкретном случае врачами — генетиками после консилиума.